仏教では五感こそが苦の原因であるとする教えがあります。

「五蘊苦」と呼ばれるものですね。

五蘊とは、色(視覚)、受(触覚)、想(嗅覚)、行(味覚)、識(聴覚)の五つの要素を指します。

これらの要素は、私たちが世界を認識するために必要なものですが、同時に、これらの要素は苦しみの原因にもなります。

なぜ五感が苦しみの原因になるのでしょう?

それは、五感を通して得られる情報は、常に変化するものだからです。

例えば、美味しいものを食べていると、最初は幸せを感じます。

しかし、食べ続けていると、飽きてしまったり、胃がもたれたりして、苦しみを感じるようになります。

五感を通して得られる情報は、常に変化し、苦しみを生み出してしまいます。

ですから、仏教では、この苦しみから逃れるためには、五感に執着しないことが重要であると説きます。

五感に執着しないためには、五感を通して得られる情報を客観的に観察すること。

例えば、美味しいものを食べていると感じたら、その味をただ味わうのではなく、「これは美味しい」という考えが頭に浮かんでいることに気づくようにします。

このように、五感を通して得られる情報を客観的に「観察する」。

これがマインドフルネスにつながるものですね。

しかし、現代は「触れることを忘れた世界」とも言えます。

デジタル化が進む中で、私たちの生活はますます便利に、そして快適になっていきました。

人間はこの世に生を受けた瞬間から、周囲の世界を五感で捉え、体験を通して学んでいくものです。

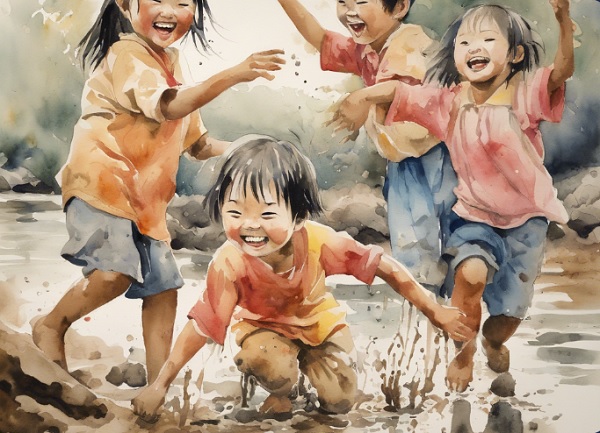

子どもの頃、泥だらけになりながら遊んだり、木に登ったりした経験は、単に楽しい時間を過ごすだけでなく、重要な学習過程でもありました。

それは、世界を直接「触れる」ことによって得られる、貴重な知識と経験の蓄積です。

しかし、現代社会では、この「触れる」機会が減少しています。

「二次元」のお話だけでなく、バーチャルの世界や1日中変化しない人工照明の下で過ごす時間。

これらは、私たちの(特に「触れる」という)感覚を鈍らせてはいないでしょうか。

「触れる」ことの価値を、逆に再認識する必要があるかも知れません。